学校行事等

令和6年度秋の販売会

11/15(金)本校を会場に秋の販売会を行いました。

生徒の生産した各種農産物や加工品が販売され、520名もの方が来場くださいました。

どの販売物も好評で完売となりました。ご来場ありがとうございました。

【お知らせ】岩瀬農業高等学校オンラインショップ「岩農ネットショップ」の開設について(Info:Online Store Opened)

今年度も食品流通の学習の一環として「岩農ネットショップ」での販売受付を開始いたしました。

今回の運営期間は、2024年11月18日(月) 10:00~11月29日(金) 16:00です。本校で生徒が生産した農作物と加工品を取り扱っております。ぜひ、この機会に商品をご覧・ご利用ください。

以下のアドレスよりアクセスできます。

【食品科学科】ネッツトヨタ郡山(株)様主催 高齢者向け交通安全イベント

【食品科学科】ネッツトヨタ郡山(株)様主催 高齢者向け交通安全イベント

11月6日(水)にネッツトヨタ郡山(株)様主催 高齢者向け交通安全イベントに食品科学科3年生が参加しました。自分たちが考案した交通安全祈念パンをご来場者の方へ配布し、事故の無い毎日を過ごしていただきたいと交通安全の啓蒙活動を行いました。

今回は、前回考案した横断歩道をイメージしたクリームボックスの他に、お守りの結び目をイメージした抹茶ねじりパン、無事に帰ってほしいと願いを込めた無事にカエルパンの3種類を製造し、合計105個をお渡ししました。

また、主催者様のご厚意により私たちも安全運転サポート車の体験をしました。踏み間違いを想定した体験では、自動ブレーキ機能が作動し、安全面に配慮した性能に驚きました。3年生は卒業後に車を運転する生徒もおり、熱心に説明を受けていました。

この活動を通して、少しでも交通安全に対して考える機会を持っていただけたら嬉しいです。

須賀川ICの花壇整備(Green Up the Highway Gate)

11月11日(月)、ヒューマンサービス科1年生15名がNEXCO東日本と特定非営利活動法人ひまわり福祉会と連携して東北自動車道須賀川インターチェンジの花壇にハボタンとビオラを植栽しました。

この取り組みは、平成30年(2018年)から開始し、「花と緑のやすらぎ ハイウェイガーデン プロジェクト」と、「高福(幸福)連携」の一環として実施しています。

出張販売会inセルフ須賀川牡丹園SS

出張販売会inセルフ須賀川牡丹園SS

出張販売会のお知らせです

11月19日(火)12時00分よりセルフ須賀川牡丹園SS(佐藤燃料(株))様において出張販売会を開催します

今回は食品科学科3年生が商品化した本校産規格外リンゴ使用「焼き肉のたれ」を販売します!(内容量460g 1本500円)

当日は、食品科学科で製造したジャム、ヨーグルト、カップアイス、ベーコン、味噌なども販売します

その他に

J-GAP認証卵「岩農のタマゴ」やカリーノケール米粉麺、新米、ダイコン、ネギ、シクラメンなどが販売予定です

数量限定の販売になります。この機会にぜひお買い求めください

【出張販売会】

日時:令和6年11月19日(火)12:00~13:00

場所:セルフ須賀川牡丹園給油所(須賀川市朝日田75-1)

※数量販売限定のため、当日の販売状況によっては早期に販売を終了する可能性がありますので、ご了承ください。

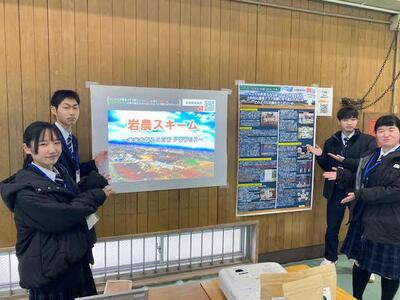

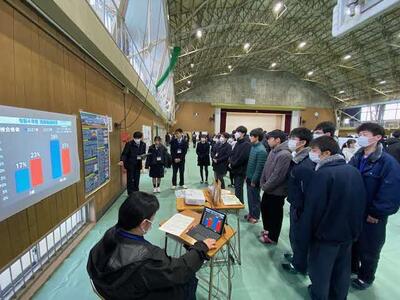

【食品科学科】焼き肉のたれ商品発表会

【食品科学科】焼き肉のたれ商品発表会

11月8日(金)に本校において焼き肉のたれ商品発表会を開催しました。食品科学科3年生が課題研究の一環として、学校で廃棄対処となる農産物に付加価値をつける学習を行っています。今回はリンゴに絞り、佐藤株式会社様、佐藤燃料株式会社様に商品化に向けてご協力いただき、生徒の活動にご理解をいただいた内池醸造株式会社様に製造を依頼しました。

7月2日(火)には内池醸造株式会社様の工場見学を行い、製品ができるまでの過程を学習させていただきました。

4月に焼き肉のたれプロジェクトを立ち上げから、約半年かけてようやく完成。完成したら自分の「家族」に食べてもらいたい、せっかくなら岩農産の「りんご」が使用されていることが分かる製品いいなど、製品に対する生徒の想いが込められた商品です。

商品発表会後は全校生徒約600名による大試食会を開催。「リンゴの味がうまく表現されている」、「ボトルデザインが可愛い」など嬉しい感想を寄せていただきました。辛さは中辛となっておりますが、マイルドな辛さで小さいお子様からご年配の方まで幅広い年代に召し上がっていただけます。ご購入の機会がありましたら、ぜひご賞味ください。

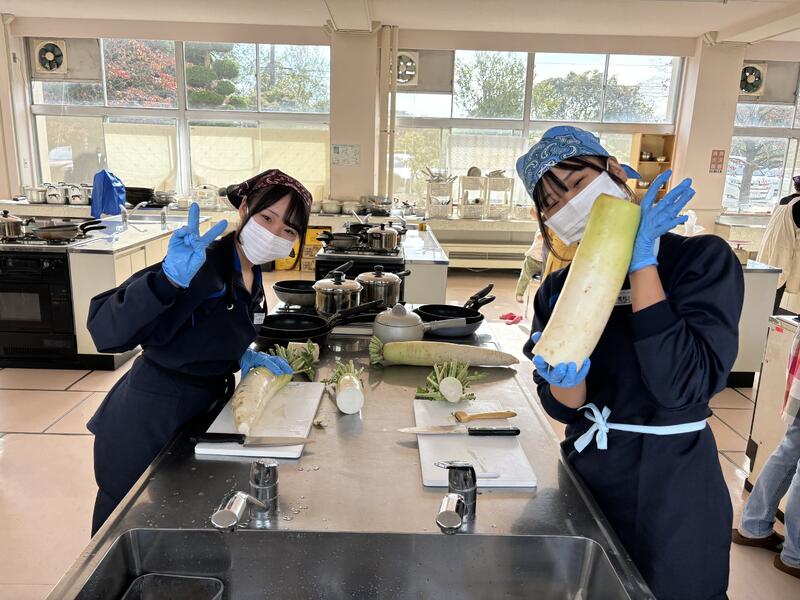

生物生産科 おもしろ講座を行いました。

11月1日(金)、10時~12時にかけて、生物生産科のおもしろ講座を行いました。生物生産科は本校のダイコンを使ったカクテキ作りをしました。本校生徒が受講していただいた方々と一緒に作業し、おいしく作ることができました。

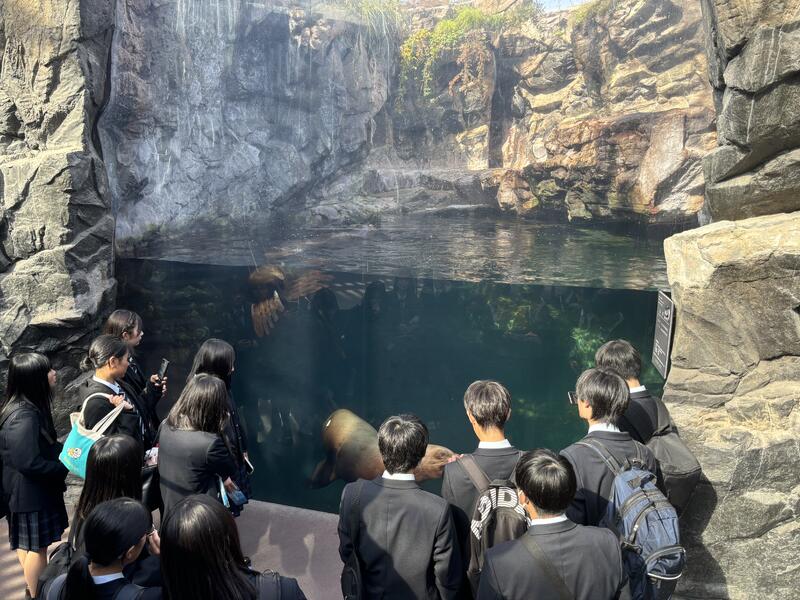

令和6年度1学年遠足に行ってきました。

10月31日(木)、1学年の遠足は、いわき市にある環境水族館アクアマリンふくしまに行ってまいりました。海洋生物の見学や釣りの体験など、生徒たちは感受性豊かに見学をしていました。また、いわき・ら・ら・ミュウでは海鮮丼を食べる生徒、お土産を買う生徒に溢れ、笑顔の一日となりました。

令和6年度2学年修学旅行4日目(The Last Day of the School Excursion)

2学年修学旅行の最終日となる本日は、大阪城と道頓堀商店街を訪れました。

大阪城は言わずと知れた大阪のシンボルであり、最上層の屋根の鯱、勾欄(こうらん)下の伏虎など、いたるところに施された黄金の装飾が燦然と輝く、修学旅行の最後に相応しい観光名所です。天守閣内を自由散策し、日本ならではの歴史的建造物に圧倒されました。

道頓堀商店街では現地の文化に触れ、本場のグルメを堪能することができました。戎橋(えびすばし)近くではフォトスポットともなっているグリコ看板前で写真を撮る生徒も多く見られました。

4日間の修学旅行は多くの方々の御協力により無事に全日程を終えることができました。沢山の思い出を福島へ持ち帰り、今後は進路活動に邁進することになります。参加された生徒の皆さん、本当にお疲れ様でした。

令和6年度2学年修学旅行3日目(The Third Day of the School Excursion)

2学年修学旅行の3日目となる本日は、昨晩より宿泊している松井別館花かんざしより出発し、班毎に立てた計画に沿って班別自主研修を実施しました。

京都市でしか見ることができない歴史的な建造物や、伝統的な和食、着物の着付け体験などをそれぞれの班で存分に体感することができました。研修終了後、夕食は旅館にて京風すき焼きを楽しみました。

4日間の修学旅行も明日で終わりとなります。長いようであっという間でしたが、参加するすべての生徒が後悔のないよう、明日も沢山の思い出を残せればと思います。

イノベーション事業 ICT設計について

10月24日(木)、環境工学科2年・農業土木コース16名の生徒を対象に今年度3回目となるイノベーション事業を行いました。草野測器社様の御協力のもと、ICT設計について説明を受けました。今までは2次元の設計データを使用していましたが、最近では3次元設計データを活用する現場が増えてきているとのことでした。スキャナーやドローンで測量し、3次元の点群データを作成します。そうすることにより測量時間の短縮や一人での測量が可能になるなど業務の効率化に繋がるとのことでした。

ドローンの操作体験

地上型レーザースキャナー

令和6年度2学年修学旅行2日目(The Second Day of the School Excursion)

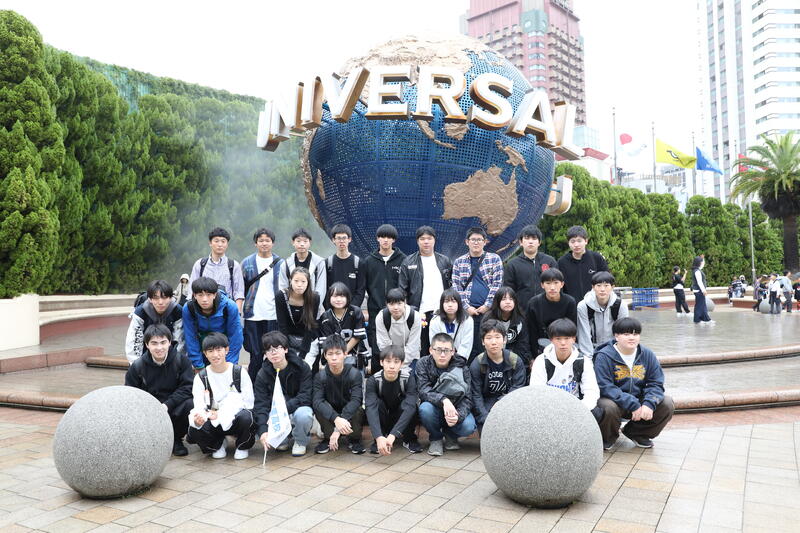

2学年修学旅行の2日目となる本日は、昨晩宿泊したホテルユニバーサルポートヴィータの朝食ビュッフェをいただいたのち、ユニバーサルスタジオジャパンに入園しました。

USJでは現在、大人気のハロウィーン・イベントが開催されおり、お昼のイベント「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」には、ポケモンたちのパーティが今年も登場しました。また、任天堂をテーマにした壮大な新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」にも多くの生徒が訪れ、大盛況でした。

本日から明後日にかけて宿泊する旅館は京都市の松井別館花かんざしです。レトロモダンな雰囲気を楽しめる上に観光にも好立地であり、明日はここから京都市内班別自主研修に臨みます。

令和6年度2学年修学旅行1日目(The First Day of the School Excursion)

2学年修学旅行が本日10月27日(日)よりスタートしました。

1日目となる本日は、学校よりバスで出発し、新白河駅から新神戸駅まで新幹線で移動し、神戸市内のクラス別研修を実施しました。明治から大正の洋風な雰囲気を楽しむことができる北野異人館街や、阪神淡路大震災による被災を後世に伝える神戸港震災メモリアルパーク、ハーバリウムやコインケースのクラフト体験など、ここでしか体験できない充実した研修となりました。

また、夕食は神戸港よりディナークルーズに乗船し、海上で圧巻の夜景とともにバイキングを楽しみました。

ヒューマンサービス科1年生~福島イノベーション事業における施設見学~

10月7日(月)、農福連携の取組や園芸施設の園芸装飾を学ぶため、栃木県足利市にあるココファーム・ワイナリーとあしかがフラワーパークを見学しました。

①ココファーム・ワイナリー

知的障がいなどもつ利用者が原木しいたけ栽培や加工用ブドウを栽培しワインづくりで高い評価を得ています。設立したきっかけや作業内容について説明を受け、「男女関係なく、みんな平等に働けることが大切」という言葉が印象に残ったようです。

最後においしいブドプジュースを味わいました。

②あしかがフラワーパーク

「藤の花」が国内屈指の観光名所として有名です。園内でバラやセージといった植物がどのように配置されているか、どのような管理をしているか学びました。

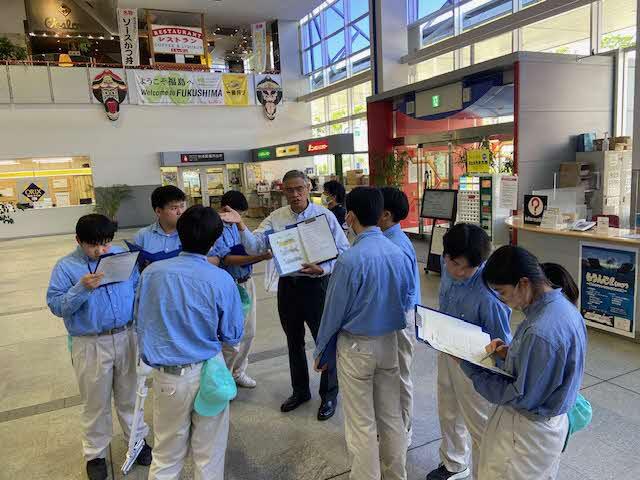

環境工学科2年生 福島空港ビル内の緑化について学ぶ(第2回目) Green Project Ⅱ 2024

9月12日(木)に第2回目のイノベーション事業を、環境工学科2年生の環境緑化コース9名が実施しました。内容は福島空港ビル内の緑化についてで、東京からは(株)グリーバルの石黒さんがお見えになり、様々なことを学ぶことができました。

まず、空港内のどこに植物を置きたいのか、またその理由を全員が発表しました。休憩スペースや階段、イベントスペースを選ぶ人が多かったです。また、室内の緑化に必要な条件は光、温度、水、風が必要で、光と水が最も重要な要素だということを学びました。その後、空港内を見て回り、考えてきたプランの見直しをしました。その際、既存の植物の管理も行いました。

次回は、空港側に植物の設置場所や種類・高さなどのプランを提案することになります。

イノベーション事業 ICT測量について

9月12日(木)、環境工学科2年・農業土木コース16名の生徒を対象に今年度2回目となるイノベーション事業を行いました。草野測器社様の御協力のもと、ICT測量について説明を受けました。今までは2次元のデータを活用し、2人で行っていた測量が、ICT測量では1人で測量が可能になり、さらに3次元データを活用することによって現場の作業効率化が見込めるとのことでした。

校庭で実際に使用されている測量機器を体験しました。衛星を利用して測量するGNSS、1人で測量作業ができる杭ナビ、自動でスタッフの値を読み込むデジタルレベル、上空から現場の様子を撮影できるドローンの4つの機器を体験しました。

生徒たちはなかなか体験することができない最新の測量機器を通してICTについて理解を深めることができました。

大変貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。

~高校生が考えた~鏡石フルーツ祭り The Fruits Festival 2024 directed by students

9/7、鏡石町の鳥見山公園で「~高校生が考えた~鏡石フルーツ祭り」が開催されました。

このイベントは、鏡石町公式キャラクターである「牧場のあーさー」誕生10周年を記念して行われたアイディアイベントコンテストで最優秀賞に選ばれた本校アグリビジネス科地産地消専攻が企画したイベントです。

鏡石町の果物の直売や〇✕クイズ大会、スタンプラリーなど様々な催し物が行われ、多くの方が来場し、町の活性化を図るイベントとなりました。

園芸療法士・園芸福祉士特別講習会の開催(Special Training for Horticultural Therapists)

8月7日(水)から8月9日(金)の3日間にわたり、ヒューマンサービス科2年の園芸福祉コース全生徒と園芸デザインコース希望生徒を対象に、今年度1回目の園芸療法士・園芸福祉士特別講習会を開催しました。

園芸療法とは、植物を活用した園芸活動で心身機能や健康の回復・維持を目的に行われる療法のことで、ヒューマンサービス科の根幹となる活動です。

NPO法人園芸療法園芸福祉協会理事長の横田直人様、副理事長の青木政子様、有限会社トライアート代表取締役の佐々木貴生様を講師にお迎えし、園芸療法に必要な知識や技術、障がいを持つ方々へのアプローチの方法を実習を交えながら生徒たちは真剣に受講し、全員が認定されました。

環境工学科2年 小型車両講習

7月25日・26日の2日間にかけて環境工学科2年生を対象に小型車両系建設機械講習を行いました。3トン未満の建設機械で掘削や整地など多くの現場で使用されている重機です。

暑い中での実技講習でしたが生徒達は重機の操作一つ一つに集中して取り組んでいました。

環境工学科3年 刈払機講習 Brush-cutter Meister

7月23日(火)、環境工学科3年生を対象に刈払機講習を実施しました。草刈りで使用する機会が多い刈払機ですが使用中の事故も多いため、正しい知識と技術で安全に作業する必要があります。

初めて使用する刈払機に生徒達は緊張していましたが作業時の注意点をしっかりと意識し、無事に講習を終えることができました。

熱戦!球技大会! 3-4 Won in the Ball Games 2024

7月17日(水)~18日(木)に令和6年度校内球技大会が行われました。1日目は連日の悪天候のためグラウンドが使用できず、ソフトボールが中止となってしまいましたが、ソフト参加予定だった生徒もバレーやバスケに参戦し、大会を盛り上げていました。

天気も味方した二日目。野球部生徒中心に、朝からグラウンド整備を行ってくれ、ソフトボールも実施することができました。

競技の準備・運営・片付けには、学友会、部活動、有志の生徒たち、そして先生方が尽力されていました。おかげさまで、高校生活青春の1ページがとても輝かしいものとなったと思います。

スポーツマンシップにのっとり、相手を尊重するプレー。

来年も楽しく開催できますように。

【各種目優勝クラス】

男子ソフトボール 3年1組

バレーボール 男子3年5組 女子3年5組

バスケットボール 男子3年4組 女子3年3組

男女混合バドミントン 3年4組

男女混合卓球 2年5組

【総合成績】

優 勝 3年4組

準優勝 3年5組

3 位 3年3組

測量士補試験合格!! Surveying License

測量士補試験の合格発表され、環境工学科3年の稲田淑伯君が見事合格されました。本校では2年ぶりとなります。

測量士補試験は、測量法及び測量法施行令に基づいて行われる国家試験です。測量法に基づく測量の技術者として従事するために必要な資格であり、試験に合格すれば、測量士補となる資格を取得できます。

令和6年5月19日に試験が実施され、受験者数は13,633名で合格者数は4,276名(合格率31.4%)でした。稲田君は、昨年、合格することができませんでしたが、今年は何としても合格したいという気持ちが強く、1月より放課後の講習会に参加し、問題の解き方や過去問などを繰り返し行ってきました。その他にも、部活動のバレーボール部の練習や進学者の課外講習など決して時間には余裕がありませんでした。そんな状況下の中、今回の合格は正に、本人の合格への強い意志が継続したからだと思われます。

鏡石駅の花壇整備(Green Up Kagamiishi Station)

6月19日(水)、ヒューマンサービス科2年生9名が一般社団法人かがいみいし振興公社と連携して鏡石駅の花壇にアゲラタムとジニアとマリーゴールドを植栽しました。

同じく鏡石駅西口には本校農産物も販売されているまちの駅かんかんてらすが設置されているため、御利用の際には是非花壇を御覧ください。

イノベーション事業を実施!! Green Boys!!

6月20日(木)環境工学科2年生の環境緑化コース9名は、イノベーション事業を行いました。内容は、今年度で5回目となる福島空港ビル内の室内緑化です。講師の先生は(株)グリーバルの石黒一弘さんです。

まず、「なぜ室内を緑化するのか」など、先生の過去の事例をもとに考えました。その後、昨年度までに先輩方が実施した植物の設置場所や植物の状況を見て回り、傷んでる植物を手入れしたり水をまいたりしました。また、「どこに植物を設置したらよいか」、ビル内の図面をより考えました。次回以降は設計→空港へ提案→植物の調達→施工の流れで行うそうです。今日の内容は、設計の前の段階とのことです。

イノベーション事業 今後の土木業界について GPS Survey

6月20日(木)、環境工学科2年・農業土木コース16名の生徒を対象に今年度最初となるイノベーション事業を行いました。草野測器社様の御協力のもと、土木業界の現状と今後について説明を受けました。ICT機器導入の価格が下がり、導入する企業が増えてきているとのことでした。

次に校庭で実際に使用されている測量機器を体験しました。衛星を利用して測量するGNSS、1人で測量作業ができる杭ナビの2つの機器を体験しました。

GNSSの体験の様子

杭ナビの体験の様子

初めて見る測量機器に生徒達は興味深く説明を聞いており、体験を通してICTについて理解を深めることができました。

大変貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。

家畜審査競技会 肉用牛の部へ参加しました Got the Grand Champion in the Wagyu Contest

6月4日(火)、学校農業クラブ連盟技術競技大会 家畜審査競技会、肉用牛の部に本校専攻生4名が参加しました。

生徒たちは放課後毎日のようにウシの見方についての勉強、牛体場所の確認など、入念に行い臨みました。

当日は生徒たちも緊張した様子でしたが、堂々とした姿勢で審査に向かっていく姿はたくましいものがありました。

結果は、2年1組 粂谷徹平(くめやてっぺい)さんが最優秀賞を受賞することができました。

本校だけではなく、多くの方々のご協力があったからこその受賞であり、生徒、教員を代表して御礼申し上げます。ありがとうございました。

須賀川ICの花壇整備(Green Up the Highway Gate)

6月10日(月)、ヒューマンサービス科1年生16名がNEXCO東日本と特定非営利活動法人ひまわり福祉会と連携して東北自動車道須賀川インターチェンジの花壇にビンカとマリーゴールドを植栽しました。

この取り組みは、平成30年(2018年)から開始し、「花と緑のやすらぎ ハイウェイガーデン プロジェクト」と、「高福(幸福)連携」の一環として実施しています。

新嘗祭献穀田御田植式(にいなめさいけんこくでんおたうえしき)Rice for The Emperor Was Planted

5月27日(月)鏡石町成田原町地内で新嘗祭献穀田御田植式(にいなめさいけんこくでんおたうえしき)に、生物生産科3年植物コース4名が「田植の儀」に参加してきました。

~以下参考資料抜粋~

献 穀

宮中の恒例行事の中で最も重要な儀式である「新嘗祭」に供するために新穀を、各都道府県の精農家が献納するものであり、明治25年以来、今日まで続いている伝統的な行事です。

福島県からは毎年2名の献穀者が選ばれ令和6年度は鏡石町のほか浪江町からも選ばれました。

2町で新米を5合ずつ献納し、福島県として1升献納することとなります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

前回鏡石町で新嘗祭が行われたのは、昭和58年と、今から約40年前とのこと。

とても誉れあるこの機会に、幸運にも縁があった岩農生4名は早乙女の衣装を身にまとい、元気に笑顔で田植の儀を全うしていました。

10月にはまた稲刈りの儀があるそうです。

鏡石町田んぼアートの絵柄の測量実施!! “TAMBO ART in 2024”

5月20~21日に鏡石町図書館北側の田んぼで、環境工学科3年生測量専攻班8名が、鏡石町の田んぼアートの絵柄を作成するために測量を行ってきました。トータルステーション1班と杭ナビ2班に分かれ、それぞれの担当のエリアのくい打ち作業を行いました。

初日は雨、2日目は強風で測量を行うには良い状況とは言えませんでしたが、10時過ぎには雨が上がり作業を行いました。図面等を見ながら、杭を打つ位置を正確に測量して、その位置が定まったならば園芸用のプラスチック棒を垂直に挿入します。すべてプラスチック棒を打ったならば、ビニルテープを棒に巻き張っていきます。こういった作業を田んぼの中で行うので、思うようには足を運べませんした。しかし、田んぼに初めて入る人もいたので、良い体験ができました。

田植え祭りは5月25日(土)に実施されます。測量したところに田植えされ、苗が育ち絵柄が現れてきますが、どのように絵柄が見えるのか今から楽しみです。

「福、笑い」の田植えを行いました! Rice Planting 2024, the top of tops, “FUKUWARAI”

本日は田植え日和。学校水田で生物生産科の3年生による田植えが行われました。

福島県のブランド米「福、笑い」(約20a)を、作物専攻生が先生の指導のもと田植え機で田植えをしました。「福、笑い」の本校での栽培は今年で3年目となりました。

生徒一丸となり、田んぼに入り補植を行ったり、田植え機が回転した場所をレーキで均したりと、一生懸命に田植えを行いました。

「ふくしまプライド」をかけた「福、笑い」。

岩農生の「岩農プライド」も魅せてくれた田植え実習でした。

ジャガイモ畑の除草 Fight for Weeding

生物生産科1年生の総合実習で、ジャガイモ畑の除草を行いました。

初めて使う農具「草けずり」に苦戦しながらも、徐々に手慣れていく姿に、これからの成長が楽しみな1年生の実習でした。

「農業は雑草との闘いだ」ということを、学んだのでした。

「カリーノケール米粉麺」100袋完売・御礼! Sold Out! Rice Noodle

4月30日に行われたPTA総会にて生物生産科の「カリーノケール米粉麺」を販売しました。

用意した100袋が完売御礼!ご購入いただいたみなさま、誠にありがとうございました!

生物生産科の3年生も宣伝活動がんばりました!

アグリビジネス科で準備したアレンジレシピの「レモン香るサラダ麺」の試食も大好評!昨年からリピート買いしてくださる方もおり、うれしい限りです。

次回は福島空港で行われる6月14日の岩農WEEKでの販売を予定しています!アレンジレシピのリーフレット付きです。

ぜひ足を運んでみてください!

1年1組総合実習でジャガイモの種イモ植え

1年生の初めての作物実習ではジャガイモの種イモを植えました。

慣れない農作業や農具の使い方に苦戦するも、しっかり目標達成まで実習を行うことができました。

よくがんばった!生物生産科1年生。これからも期待しています!

「カリーノケール米粉麺」ぜひお買い求めください! Sale! Rice Noodle with Kale

昨年度より販売がスタートした生物生産科のオリジナル商品

「カリーノケール米粉麺」の特徴

① 岩農産のコシヒカリを100%使用

② 米粉ならではのモチモチ触感が楽しめる

③ 栄養価の高いカリーノケールの粉末が練りこまれた麺

健康志向のあなたにもぴったり!パッケージデザインも昨年食品科学科の生徒が考えてくれたおしゃれなものとなっています。

1袋(2食入り)500円、ぜひお買い求めください!

生物生産科の植物コースの3年生が、宣伝活動グッズを作成中です。

かがみいし田んぼアートの種まき! Go for TAMBO ART 2024 in Kagami-ishi Town

4月17日には、生物生産科の3年生でかがみいし田んぼアートの種まきを行いました。

育苗箱への土入れは機械で行いましたが、種まきは手で蒔きます。

理由は品種(色)の異なる種類(なんと今年は9種類!)を蒔くため、種が混ざらないように慎重に蒔く必要があるからです。

みんな真剣な表情で実習を行っています。

芽が出ますように…

玉掛け技能講習実施 Claw Crane

4月2日(火)~5日(金)の日程で環境工学科3年生を対象に玉掛け技能講習を実施しました。玉掛けとは重い荷物をクレーンで持ち上げる際、フックに吊り荷を掛けたり外したりするのに必要な資格です。

生徒は複数の手合図の種類を覚えるのが大変そうでしたが、実技試験では大きな声も出せており手合図も間違えることなく行うことができました。

作物専攻班・農業機械専攻班今年度も実習スタートです!

生物生産科3年生の春休み出校実習から今年度の実習スタートです!

作物専攻生は、コシヒカリ&福笑い、そして今年もやります!「かがみいし田んぼアート」の、種もみの塩水選を行いました。

農業機械専攻班は、機械室の清掃や農業機械の安全点検作業を行いました。掃除と安全点検は実習の大切な基本ですね!

今年度の実習でも、多くの学びが収穫できますように。

想いを伝えるメッセージパン イベント開催のお知らせ Event Reporting

想いを伝えるメッセージパン イベント開催のお知らせ Event Reporting

令和6年 春の全国交通安全運動がスタートする4月6日(土)に佐藤燃料株式会社様と共同開発した交通安全祈念パンのプレゼントイベントを開催します。

当日は11時45分、12時30分の2回にわたり整理券を配布し、本校生が交通安全の願いを込めた交通安全祈念パンを合計200名様にプレゼントします

同時開催で食品科学科で製造したジャム、マドレーヌ、ヨーグルト、カップアイス、ウインナーソーセージなどの販売や、甘くて美味しいと評判の園芸科学科野菜専攻班栽培のトマト、生物生産科養鶏専攻班によるJ-GAP認証卵「岩農のタマゴ」、 カリーノケール入り米粉麺を販売します

数量限定の販売になります。この機会にぜひお買い求めください

【交通安全祈念パンプレゼント引換券配布時間とお知らせ】

日時:令和6年4月6日(土)

場所:セルフ須賀川牡丹園給油所(須賀川市朝日田75-1)

整理券配布1回目 11:45~ 先着100名さま

整理券配布2回目 12:30~ 先着100名さま

【出張販売会】

日時:令和6年4月6日(土) 12:00~13:00

場所:セルフ須賀川牡丹園給油所(須賀川市朝日田75-1)

※数量販売限定のため、当日の販売状況によっては早期に販売を終了する可能性がありますので、ご了承ください。

※当日は混雑が予想されます。車の運転には十分お気を付けください。

締固め(ローラー)講習実施 Smoothing your ways

3月26日(火)~28日(木)の日程で環境工学科1年21人を対象に締固め(ローラー)特別教育講習を実施しました。この資格は地盤の強化や平滑化を行うための重機を扱うことができる資格で、土木工事や建設工事で必要となる資格です。生徒は初めて乗る機械に緊張しながらも積極的に取り組んでいました。

学科講習の様子

実技講習の様子

【和牛】登録審査を行いました。 Registration Examination

3月27日(水)、繁殖牛1頭の登録審査を行いました。登録審査は本校畜産団地で行い、個体確認後、鼻紋を取り、体型測定を行いました。審査員の方々に丁寧な説明をしていただき、生徒も大変勉強になったとともに、今後の繁殖牛育成に向けての目標ができました。出張登録審査ということで、携わって頂いた審査員の方々に厚く感謝申し上げます。

また、生徒がデザインしたコートが完成し、登録審査の際も着用しました!今後も岩瀬農業高校の活動をアピールできればと思います。

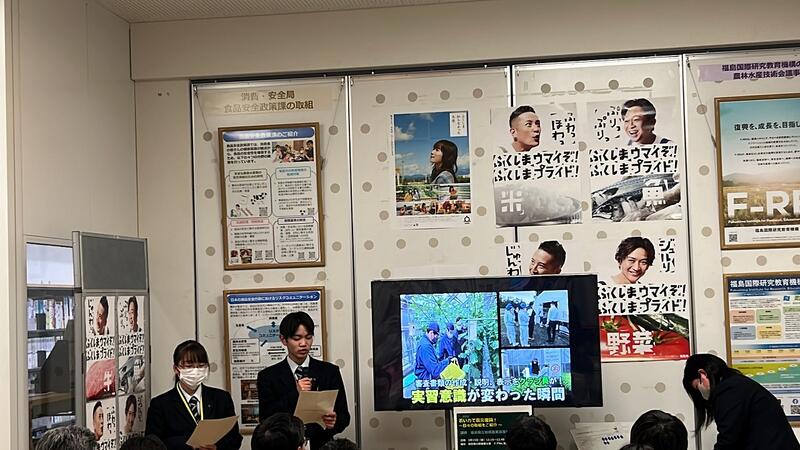

農林水産省 消費者の部屋にてミニ講演会! Presentated at the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

3/15(金)に農林水産省 消費者の部屋ブースにおいて「東北3県の現在(いま)と、私たちが創る未来~東日本大震災から13年を経て~」の企画で本校生徒がミニ講演会を行いました。

東北3県で震災を乗り越え活躍する生産者等の取組を発信し被災地の魅力を来場者に紹介するイベントで本校のGAP活動の取組について発表しました。

来場者からは、「東北の高校生が頑張っている姿に、感動した」「農業高校の活動は素晴らしい」と温かいお言葉をいただきました。

これからも「福島から世界につながる学び」を発信します。

ご期待ください!

想いを伝えるメッセージパン~交通安全祈念パン~の試食会の開催 The Tasting Day praying for the Traffic Safety Campaign

想いを伝えるメッセージパン~交通安全祈念パン~の試食会の開催 The Tasting Day praying for the Traffic Safety Campaign

2月27日に佐藤燃料株式会社様、佐藤株式会社様をお招きし、本校において想いを伝えるメッセージパン~交通安全祈念パン~の試食会を開催いたしました。

ご依頼を受けた後、食品科学科2年生で何をモチーフにパンを製作するかアンケートを取り、意見の多かった「自転車、車」「信号機」「横断歩道」で考えました。できあがったのは「自転車、車」に共通してあるタイヤをイメージしたパン2種類と、「信号機」をイメージしたウインナーロール、「横断歩道」をイメージした黒ごま入りのクリームボックスを考案しました。

タイヤのパンではグローバルGAP認証を受けた規格外品の岩農産リンゴ(ふじ)を使用しました。

この取り組みは令和5年4月から佐藤燃料株式会社様より依頼を受け、安全で交通事故のない毎日を過ごしいただきたいとの願いを込めた交通安全祈念パンの製造を、食品科学科2年生が授業の一環で行っています。令和6年度の全国交通安全運動等の時期に合わせ、皆様により良い商品を提供できるよう意見交換の場を設けました。

当日は報道関係者も多数来校いただき、生徒たちは緊張しながらも商品のプレゼンテーションを行い、貴重なご意見をいただきながら試食を行っていました。

今回寄せていただいたご意見を今後の商品の改善に生かし、交通安全への喚起を実施していきたいと思います。

ご来校いただきました皆様方ありがとうございました。

SSH生徒研究発表会in福島高校 At the Super Science School Presentation

SSH生徒研究発表会in福島高校 At the Super Science School Presentation

2月22日に福島高校で開催されたスーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会に本校生4名がポスター発表で参加しました。初めての参加でしたが、多くの方に聴講していだだき、本校農業クラブの取り組みに関心を持っていただきました。

特にグローバルGAP認証について質問されることが多く、概念や審査会の様子、認証を受けた六次化商品について説明をしました。また聴講者より「高校生が継続的にグローバルGAP認証に取り組み、活躍している姿は素晴らしい」などお褒めの言葉をいただきました。

今回の経験を農業クラブ活動に生かし、さらに活性化できるよう取り組んでいきます。

岩瀬農業高校【令和5年度SSH生徒研究発表会 ポスター】.pdf

環境工学科2年 建設技術者との座談会について The School Symposium with Construction Workers

2月22日(木)に福島県建設業協会の御協力の下、環境工学科2年生を対象に建設技術者との座談会を実施しました。

まず最初に福島県土木部の方から「建設業の役割」について説明を頂きました。生活するうえで当たり前にあるインフラを支えるのが建設業であり、魅力であるとのことでした。

次に「建設業の仕事内容」について(株)横山建設様、松本建設(株)様、(株)橋本組様から説明を頂きました。説明していただいた3名は本校環境工学科の卒業生で、生徒にもわかりやすくお話しをして頂きました。

次に4班に分かれて座談会を行いました。生徒は、給料や賞与、休暇や勤務時間、仕事の内容、人間関係など疑問に思ったことを質問していました。担当者の方からは自分の経験などを踏まえた回答を生徒にわかりやすく説明して頂きました。

今回の座談会を通して生徒が疑問に思っていること、不安なことなどを実際に働いている方々と話しをすることで解決することができたと思います。最後に福島県建設業協会、福島県土木部、(株)横山建設、松本建設(株)、(株)橋本組の皆様には、このような貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

辻調理師専門学校 東京 新校舎見学会 A Visit to The THSUJI Culinary Institute

辻調理師専門学校 東京 新校舎見学会 A Visit to The THSUJI Culinary Institute

1月25日(木)に福島イノベーション人材育成事業を活用し、令和6年度4月に開校する辻調理師専門学校 東京の新校舎を食品科学科2年生29名が見学に行きました。

1月18日(木)で行われた研修会では本校調理室において、大川 満先生のご指導の下、スポンジケーキ、ケック・オ・フリュイの実演を見学し、モンブランの製造を体験しました。

今回は東京都小金井市にある令和6年度4月開校する新校舎を見学させていただきました。一人1台が使用できる個人実習室や日本最大級のレストラン型教室、店舗型実習室「アトリエ辻 東京」など実践的な学習が総合的に学べ、開放的な校舎が魅力でした。

【外観】

【レストラン教室】日本最大級のレストラン型教室

【講義室】扉がないのが特徴的

【図書館】仕切りがなく料理と菓子に関する本が豊富

【個人実習室】IH採用の作業台

校舎見学の後は、秋元 慎治先生による製菓理論の講座を体験し、薔薇やリボン、紅白鶴などの飴細工のデモンストレーションを受け、クロカンブッシュの仕上げの工程を見学しました。作業中には飴の扱い方や菓子の歴史などを説明してくださり、時折質問を受けながら正確に作業をしていく先生の姿勢に生徒は熱心に見学していました。

【完成したクロカンブッシュ】

今回は特別に「パリ・ブレスト」の試食をご提供いただきました。とても美しく飾り付けられ、美味しくいただきました。

見学会を終えた生徒たちから、

「とてもきれいな校舎で驚いた。設備も整っていて凄かった。」

「校舎内がオープンになっていてびっくりした。また、貴重な講義を受けられて良かった。」

「先生方がとても優しく、丁寧に教えてくださり良かった。講義では講師の先生が丁寧に解説をしてくださった。進学先の候補に入れたいと思った。」

「木材をふんだんに使われている校舎で、アンティーク家具が教室に備わっていたりしておしゃれな空間だと感じた。吹き抜けの図書館に驚いた。飴細工がとてもきれいで感動した。」

などの感想がありました。

生徒たちは学校では学べないプロの方々の技術を目の当たりにし、とても良い刺激になったようです。

2週間に渡りご指導・ご協力いただきました辻調理師専門学校の職員の皆様方、大変ありがとうございました。また当日は積雪の中、快く承諾くださいました2年4組の保護者の皆様方、大変ありがとうございました。

ふくしまSDGs未来博で発表!

1/20(土)、21(日)にビッグパレットふくしまで開催された「ふくしまSDGs未来博」に出展しました。

本校のGLOBALG.A.P.活動についてパネル展示やGAP認証食材を使った開発商品も展示し、来場された方々に本校の持続可能な農業の取り組みを紹介することができました。

これからの岩農の取り組みにご期待ください!

環境工学科2年 小型移動式クレーン講習 Crain Training

12月25~27日の日程で環境工学科2年生の生徒が小型移動式クレーン講習を受講しました。建設業をはじめ多くの産業界で使用されているクレーンを安全に使用するため、真剣に受講していました。

2024年も環境工学科は資格取得に励んでいきます。

学科講習の様子

実技講習の様子

オンラインショップが好評のうちに終了しました! Thanks a lot. Please wait for another chance.

12月18日(月)から25日(月)まで、本校初のオンラインショップ「岩農ネットショップ」を開催いたしました。

今回が初めてということもあり、システムの立ち上げや商品の準備、受注から発送まで、何もかもが手探りの状態でしたが無事に終えることができました。

今回は、米粉麺、米セット(生物生産科)、土ネギ、インビトロサボテン(園芸科学科)、多肉植物(ヒューマンサービス科)、ジャム&米セット(生物生産科、食品科学科)、アイスミルク(食品科学科)を出品しましたが、すべて完売となりました。

発送の際には自分たちが作った商品がより遠くの方々にまで届くと思うと、嬉しさとともにさらに良いものを作りたいという気持ちになりました。

これからも第2回、第3回と継続して開催していきたいと思います。

今後もよろしくお願いします。

学校開放講座を行いました New Year Charm or KADOMATSU

12月21日(木)に施工室において、環境工学科が学校開放講座を行いました。講座名は「ミニ門松の作成をしよう!」です。門松は、これから新年を迎えるに当たり、玄関等に設置します。

事前に、環境緑化コースの3年生が、竹や松、梅などを本校の敷地内から集め、適度な長さにカットするなど、準備を行いました。開放講座には地域の方々8名が参加し、環境工学科の先生方にアドバイスを受けながら、各自個性を生かしたミニ門松が完成いたしました。

皆さんも手作りのミニ門松を自宅に飾り、良い新年をお迎えください!!

赤い羽根共同募金の寄付に行きました。 Red Feather Community Chest

令和5年12月19日(火)に、赤い羽根共同募金の寄付を社会福祉法人鏡石町社会福祉協議会にて行ってまいりました。生徒の皆さんのご厚意から集まったお金です。ありがとうございました。

終始穏やかな雰囲気の中、会長の小貫様、事務局長の栁沼様から本校へ向けて篤いお言葉を頂戴し、感銘を受けました。より一層、本校が地域から愛される学校であり続けるよう尽力してまいります。

特にありません。

※状況により日程変更があります。

〒969-0401

福島県岩瀬郡鏡石町桜町207

TEL:0248-62-3145

FAX:0248-92-2051

いとひば第62号

いとひば第62号 岩農キャンパスマップ

岩農キャンパスマップ