園芸科学科

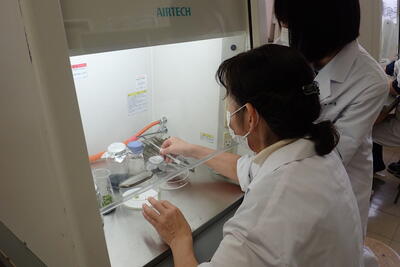

園芸科学科による岩農おもしろ講座「植物を無菌的に育てよう」を実施し、参加者の皆様にコチョウランの培養にチャレンジしていただきました。

初めの講義でバイオテクノロジーの技術は私たちの身近に存在することを知っていただいたのち、生徒が先生となり、参加者の皆様とともに培養実験を行いました。普段、操作することにない無菌下での培養では苦労も多かったことと思いますが、参加者の皆さんが一生懸命培養する姿が見られ、生徒も教えることの難しさと楽しさを知るよいきっかけとなりました。

園芸科学科

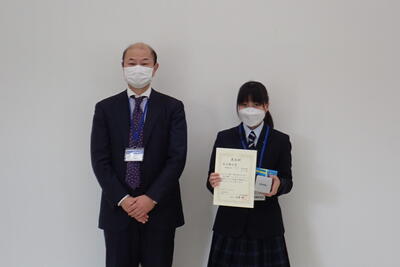

今年7月より、生分解性プラスチックを土壌に埋めて、どのくらい分解されるか実験するコンテストに参加し、その表彰式が小名浜海星高校(水産校舎)にて行われました。

私たちの学校も園芸科学科の各学年でエントリーし、この度三年生チームの生分解性プラスチックカップが一番分解できた「生分解大賞」を受賞しました。生分解性プラスチックについては教科書に載っていましたが、自分たちの手で工夫を重ねながら分解を進めることができ、先端技術を身近に感じる事ができると同時に、これからの環境問題について考える良いきっかけとなりました。

今年も気付けば師走、1か月を切りました。12月3日(金)に環境工学科で、おもしろ開放講座を開催しました。10名の参加者で新年を迎えるにあたり、ミニ門松の作成にチャレンジしました。

缶の周りに畳表をシュロ縄で7周(下)・5周(中)・3周(上)で巻きました。この巻く数も、七五三の縁起を担いでいます。その後、畳表を門松の袖となるように折り、缶に砂を入れ、竹や松、梅(松竹梅)およびお飾りを挿して完成です。

手作りのミニ門松を自宅に飾り、良い新年をお迎えしましょう。

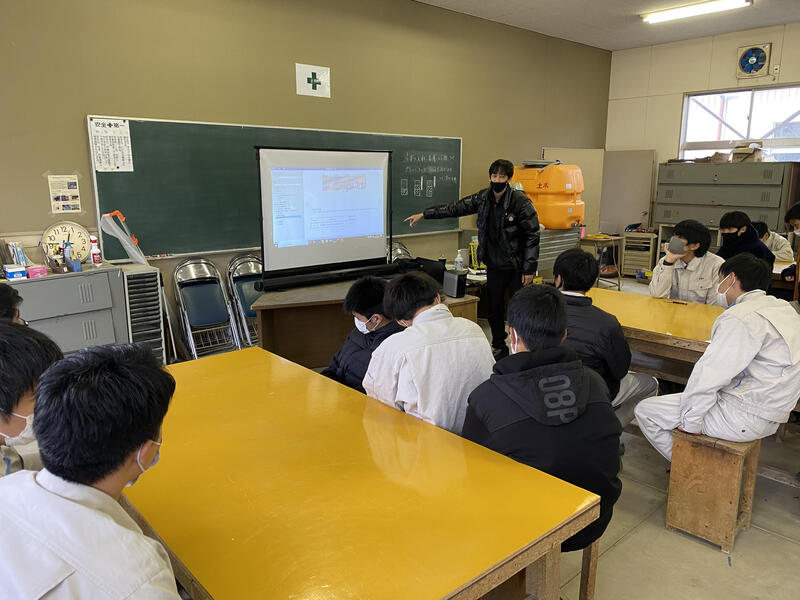

11月25日(木)イノベーションコースト構想事業の一環として、環境工学科2年生を対象に第4回目(最終回)のドローン講習会を開催しました。

今回は、農業用のドローンについてご講話頂きました。

農薬散布時の飛行方法など、詳しくご説明頂きました。

羽を広げると1.4m。農薬の量は8L。飛行時間約10分で1ヘクタールの農薬散布が終了するようです。

前回より大きな機体で、音も大きく迫力がありました。これからの土木業界のみならず、必要になってくる技術で期待が持てますね!

11/19(金)、本日「命の大切さを学ぶ授業」を行いました。

実際に交通事故でお子さんを亡くされた方の話を聞き、生徒たちの中には涙を流す生徒もいました。命とは何か各々が向き合うことのできた時間となりました。

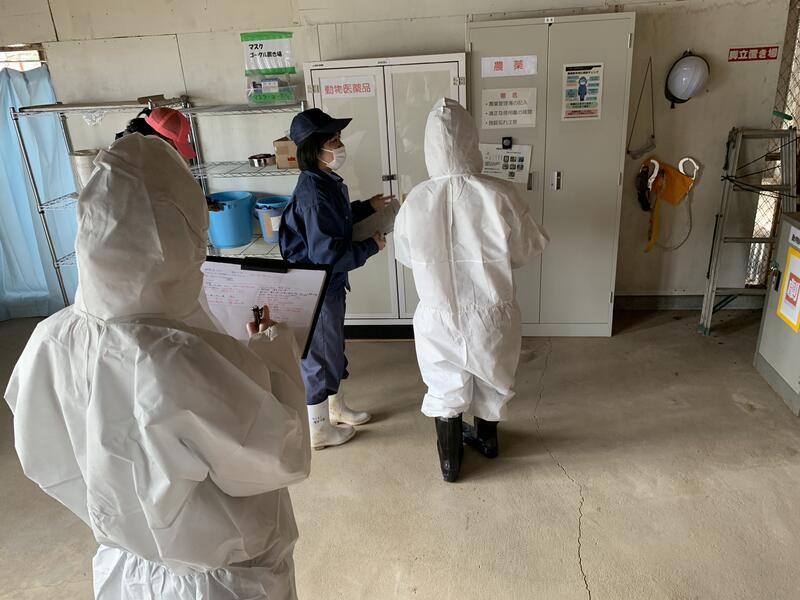

11月15日(月)、16日(火)の2日間にわたりJGAP畜産物(乳用牛・生乳、肉用牛、採卵鶏・鶏卵)の維持審査が実施されました。

昨年、日本初となる”JGAP畜産物3畜種同時取得"を達成しており、2年に一度、継続認証審査を受けることになります。今年はその維持確認を行う審査です。

この審査までに、生物生産科3年生動物科学コース(18名)はそれぞれの部門(酪農班、和牛班、養鶏班)で、書類の準備や掲示物、畜舎の整理等の準備を行ってきました。

1日目は、力農会館で初回会議を行った後「書類審査」が行われました。

審査員の先生が管理点ごとに書類を確認して、担当する係の生徒へ質問していました。担当する生徒は緊張していましたが、終始冷静に応答していました。

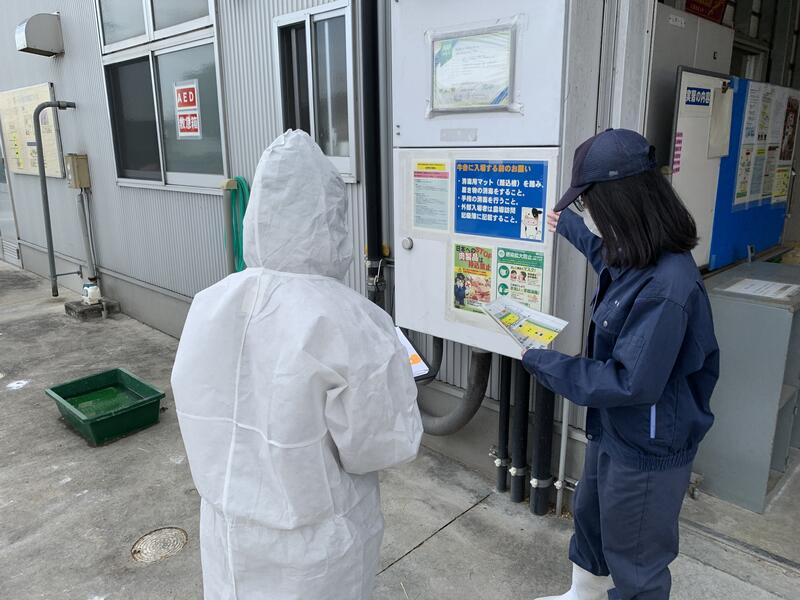

2日目は、畜産団地(農場)内での現場審査です。施設の整理状況や掲示物、場内への入退場の方法、危険箇所や作業方法などの確認が行われました。

現場審査に参加した生徒も緊張していましたが、担当した生徒の的確な対応でスムーズに進んでいました。

全ての審査終了後、審査員の先生から審査結果が報告されましたが、数カ所の是正箇所がありました。

今後、その改善をして後輩へ引き継ぎたいと3年生は意気込んでいます。

学校行事

11月17日(水)、保護者を対象とした農産物販売会を実施しました。

昨年度はドライブスルー方式での販売でしたが、今年度は対面での販売となり、生徒たちが一生懸命に作った岩農米やハクサイ、ダイコン、ネギ、リンゴをはじめ、食品科学科が製造したジャムなどを保護者の皆さんに購入していただくことができました。

来場いただいた保護者の皆様には、御不便をおかけしたところもあったかと思います。皆様の御協力のおかげで無事に販売会を終えることができました。

11月17日、本日は学校行事で農産物販売会を行っています。そんな日の午後を利用して、寮庭の作業と花壇作り、映画上映会を行いました。今まで咲き誇っていた花も、もう見納め、来年の準備をしました。3年生特製花壇では、一人一人が職人になっていました。こだわった花壇になりそうです。上映会では、手作りの大画面・大音量シアターで、映画「アラジン」を鑑賞しました。映画館のようで最高の時間でした。

本日の作業は、なんと!!寮にシアターを作成しました。

暗幕設置が考えていたより大変でした。光が入らないように丁寧にね!(゜Д゜)!

試しに上映してみると、鮮明に映し出すことができました。

上映会を寮生みんなで楽しみにしています(*^O^*)